機動戦士ガンダム30周年記念に作られたキット。

お台場に作られた実物大ガンダムと同等のデザインで作られています。

「バージョン ジーサーティース」と読むようです。

フロントビュー

顔はやや面長なアニメ寄り、肩のデザインはMG以降に見られたデザイン。

細かく入ったモールドは、非常に細く入っています。

リアビュー

フロントと同じように細かいモールドが各所に入っています。

バックパックは、MGなどに近いデザインになっています。

30年で数多にアレンジされた「ガンダム」の意匠を、絶妙なバランスでミックスした感じかな?と思います。

ビームライフル。

後述しますが、付属する武器のデザインは、MG RX-78-2ガンダム Ver2.0のものを縮小した感じになっています。

シールド。

MG Ver2.0には無いモールドが入っていますが、形状はほぼ同じです。

ビームサーベル。

ビーム刃まで一体形成(白単色)が付属します。

もちろん塗装しています。

ただ、バックパックについているビームサーベル本体にも穴が開いているので、HGUC系に付属するクリアパーツを付ける事も出来ます。

ハイパーバズーカ。

コレもMG Ver2.0と同様のデザインになっています。

砲身の先端のハメコミが甘いですね。

ガンダムハンマー

チェーンは金属製になっています。

よくよく考えると、1/144のガンダムハンマーは初期の武器セット以来かも。

金属チェーンのガンダムハンマーは多分史上初かもしれません。

「ガンダムハンマー」じゃないならありますが。

背中にマウントする図。

シールドはバックパックに、ハイパーバズーカは、腰部中央のパーツを付け替えてマウントできます。

似ているものと比較。

左から、

HGUC RX-78-2ガンダム

HG RX-78-2ガンダム Ver.G30th

HG オーガンダム(実戦配備型)

HGUCとは同じ機体、オーガンダムとは同じ新型ポリキャップとなっています。

HGUCは、「アニメに近いデザイン」に、MGやPGのスタイルを足したような感じになっています。

オーガンダムは、RX-78-2に似せたデザインを、「最近のガンダムシリーズのガンダム」に昇華させた感じになっています。

Ver.G30thは、四肢の細さやスタイルはオーガンダムに近い感じですが、顔は初代アニメに近い感じですね。

この辺からも、「数多のガンダムのイメージ」をミックスした雰囲気を受けるのかもしれません。

MG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0と。

MG 2.0はアニメに近いプロポーションになっているため、少々頭が大きく感じます。

本体デザインは違うのですが、持っている武器のデザインはほぼ同じです。

その背面の図。

一番の違いはバックパックでしょうかね。

アニメでは、MG 2.0のような感じになっており、MG1.5以前では、Ver.G30thに近いものが多くなっています。

実物大立体化がなので、メカっぽさを考えた結果のこのアレンジかな?と思います。

武器類の比較。

それぞれ左から、MG Ver.2.0、 HG Ver.G30、HGUC。

各々の形状は、MG Ver.2.0と同じ形なのが分かっていただけると思います。

細かく見ると、MGでは手のひらの突起を差込み固定する穴のモールドまで付いています。

どうスケールのHGUCのものとは明らかに違う形状になっています。

なお、HGUCのシールドの文字は、勝手につけたものです。

お台場展示状態風に。

お台場展示では、白や青などが各所で微妙に違う塗装をしているんですけどね。

なお、その彩色指定も説明書にされていますので、塗装に自信のある方はやってみてはいかがでしょうか。

以下、アクションポーズ風に。

30周年記念モデルということもあってか、従来の1/144キットでは考えられないほどの微細なモールドなど、他のものとは明らかに違うものになっています。

ただ、ディテールを重視したせいか、ヒジ、ヒザは多重関節ではなく、可動域が狭いのが難点といえば難点。

足首の可動もそれほどでないため、接地は00系の物から見ると悪いと言わざるを得ません。

それを埋めても、価格や組み立てやすさは非常にレベルが高く、かなりいいものだと思います。

説明書も、他キット以上に分かりやすい表記になっていますので、「作ったことがないから」なんて言わないで、気になったら作ってみるのもいいかもしれません。

値段もお手ごろですしね。

~おまけ~

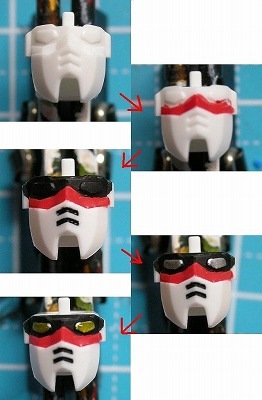

俺流・ガンプラ目の塗装。

ガンプラを作る上で、難関といわれる目の塗装。

参考になるかは判りませんが、ワタクシはこうしてます。ってのを。

このキットは、目の下の赤い部分、通称「クマドリ」がパーツ分けされていませんので、そこも塗装します。

まず、赤い部分を塗装。黒く塗り潰す部分にははみ出しても問題ありませんが、白く残す部分にはなるべくはみ出さないようにしましょう。

続いて、つや消し黒で塗装。

赤い部分にはみ出さないように塗りましょう。

ついでに、への字部分も塗ります。

細いところは、一度塗った後溶剤を含ませたティッシュなどで拭き取ると、ミゾにだけ色が残ります。

そして、一段高くなっている「目」を塗ります。

ワタクシは「光っている感じ」にしたいので、シルバーを下地にクリアカラーを塗るようにしています。

シルバーは隠蔽力が高いので、黒の上から塗っても綺麗に発色します。

一段高くなっているところだけをなぞるように塗ると、はみ出しにくいと思います。

最後に、シルバーの上にクリアイエローを塗って完成。

クリアカラーは黒の上にはみ出しても、余り目立ちません。

クリアカラーで仕上げたくない場合は、一段高い部分をナイフなどで削って下地の白を出すか、シルバーの上から通常色を塗ってもいいと思います。

模型誌などでは、目の色を塗った後に、黒い部分を入れるという手順で解説していたりしますが、個人的にはこっちの方が上手くいきます。

まぁ、キットは素材でしか有りませんから、自分で上手く行く方法を試行錯誤するのもいいのかな?と思います。